神电卫、电白县城遗址

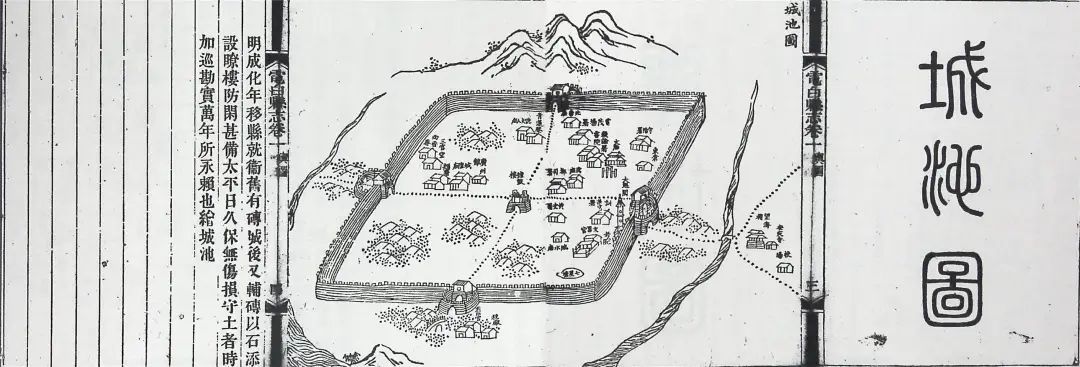

城池图(来源:《广东历代方志集成•【光绪】电白县志•卷一》)

神电卫、电白县城遗址位于今茂名滨海新区电城镇。神电卫城前后经历了明、清两个朝代,共334年,是电白乃至粤西地区驻军时间最长、级别最高、人数最多、影响力最大的边防要塞。

初时,神电卫城是一座结构简陋、功能不多的城池,仅作为当地扎营驻兵之用。由于有着易守难攻的地理优势, 该城逐步成为南方海防重镇,直至成为明朝的重要卫城之一。

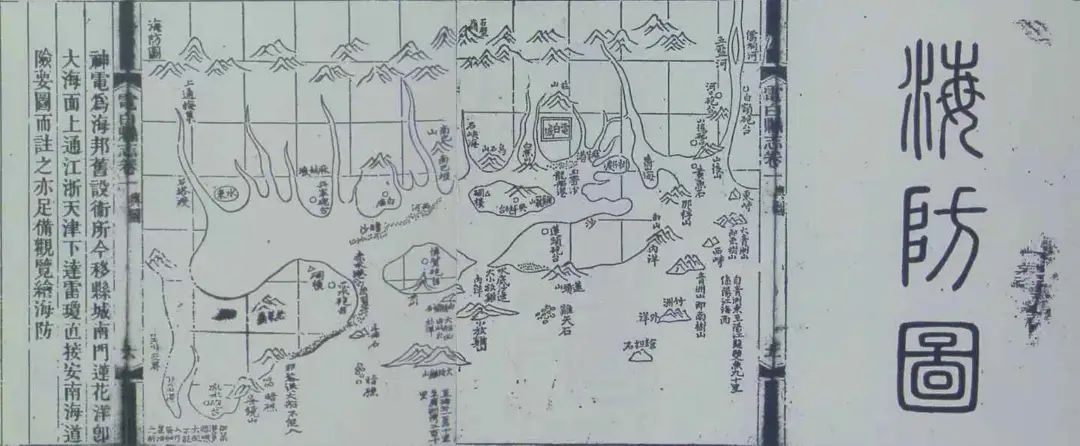

海防图(来源:《广东历代方志集成•【光绪】电白县志•卷一》)

据2000版《电白县志》记载,神电卫初置于明洪武二十四年(1391),是明代广东防御海盗、倭寇侵扰的军事机构。洪武二十七年(1394)开始修筑城池,以沙土夯实为墙。永乐七年(1409),改土墙为砖石墙,城墙周长3667米,高4米,堞高1.7米,共高5.7米。城之东南西北开4门,城门之上有防卫楼,设垛堞40个,角楼4个,窝铺32间,垛口3100孔。

明成化三年(1467)九月,电白县治由高州长坡旧城迁至神电卫城,从此,卫、县同驻一城。神电卫城在明朝卫城体系中举足轻重,后成为当时高州、宁州(吴川)、双鱼(阳江)、信宜、阳春等守御千户所的军事指挥中心,并在沿海的莲头、鸡笼山、博贺建有炮台,置大炮12门。在高峰期当地驻军达7900人。从正德至嘉靖几十年间,电白博贺港的“市舶贸易”很繁盛。当时,电白港一度成为我国南方的主要对外贸易口岸。

2000年版《电白县志》关于神电卫、电白县城遗址的记载

隆庆五年(1571),神电卫城被倭寇攻陷,卫、县治所全部被毁,城内房舍烧成焦土。万历元年(1573),重建卫、县署,于四城门外加筑12座敌楼。万历七年(1579),县尹张希皋又率军夫、乡民增筑城墙,城墙增高到7米。

清沿明制,到清康熙二十三年(1685),神电卫仍然有守城兵员600多人,包括马战兵61名、步战兵132名、守兵431名、战马61匹、军官坐骑20匹。清雍正三年(1725),神电卫撤销,该城全为电白县城。

民国期间,城墙逐年崩毁。抗日战争初期,为使城内群众便于逃避日机轰炸,省府曾拨款雇工拆毁大部分城墙。抗战胜利后又拆毁部分城墙修筑公路。现电城环城公路即当年神电卫城之城基;护城河部分遗址尚可考;城四门城楼已拆毁,路口及钟鼓楼尚存。1950年12月,电白县治迁水东镇,该城址仍称电城。

电城钟鼓楼(来源:电白区电城镇综合文化站)

电城钟鼓楼为一座砖木石混合结构的三层城楼式建筑,因楼上装有铁钟、大鼓而被人们称为钟鼓楼。

2000年版《电白县志》关于电城钟鼓楼的记载

据2000年版《电白县志》记载,电城钟鼓楼始建于明朝天启七年(1627);崇祯二年(1629),电白县知县吕允礽将其改建为“文昌阁”;清康熙年间,知县郭指南重修;嘉庆二十三年(1818),知县蒋善功再修;民国年间也曾有修缮。最近一次修葺是2018年。

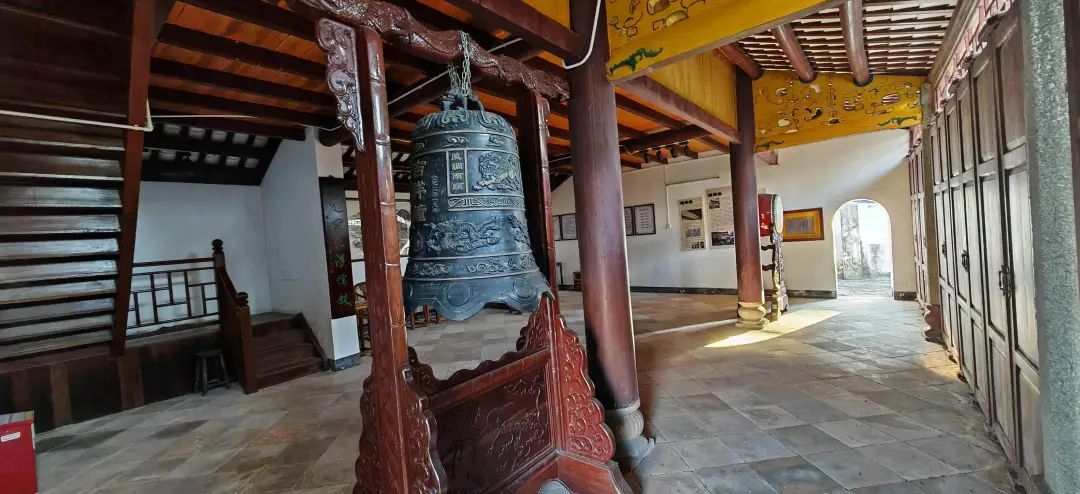

电城钟鼓楼二楼钟鼓(陈儒文摄)

电城钟鼓楼门楼(陈儒文摄)

电城钟鼓楼的嵌墙石碑(来源:电白区电城镇综合文化站)

该楼坐北向南,通高13.1米,占地面积340平方米。首层用花岗岩条石砌筑,长22.3米,宽15.2米,高6.6米。中间开有宽4.2米、高4.1米的石砌拱券门贯通神电卫城遗址(即电城)南街。二层为砖木灰沙结构,长22米,宽14.9米,高3.1米。面宽五间18.3米,进深三间8.9米,南正面有木雕屏风。三层为木料结构,面宽三间11.3米,进深一间6米。硬山顶、灰塑脊,阶梯形山墙,抬梁式梁架结构。

电城钟鼓楼全景图(陈儒文摄)

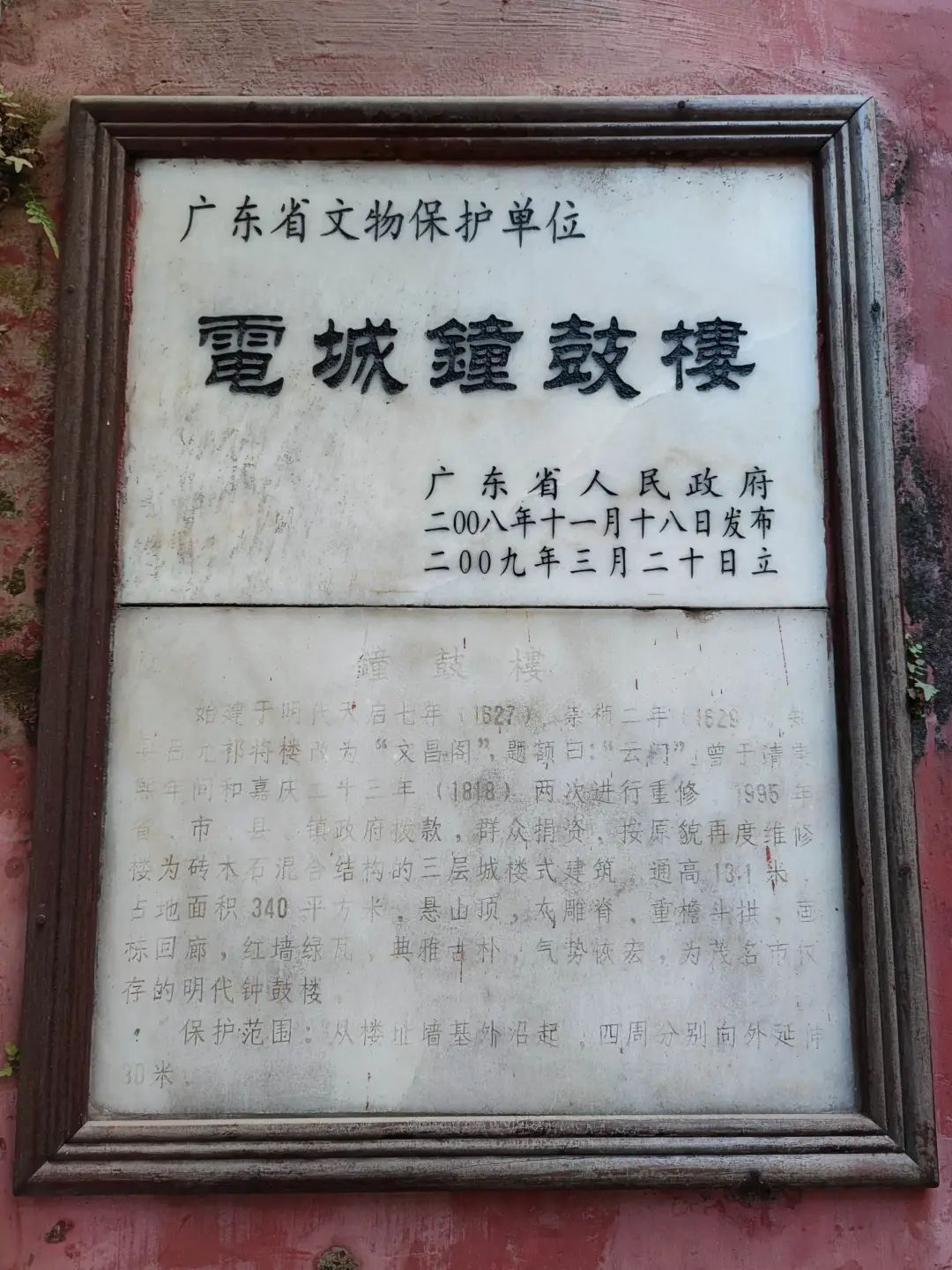

明代,海盗、倭寇猖獗,神电卫城(即电城)为广东防御海盗、倭寇侵扰的24个海防要塞之一,楼内设置大钟大鼓,遇敌情则鸣钟击鼓以示警,为当地民众防敌御寇起到积极的作用。鼓楼的古铁钟在上世纪五十年代遭到毁坏,2018年修缮钟鼓楼时设置新的钟和鼓。该楼是茂名市仅存的明代钟鼓楼。2008年11月,电城钟鼓楼被定为广东省文物保护单位。

电城钟鼓楼为广东省文物保护单位(来源:电白区电城镇综合文化站)

未完待续,

请继续跟着茂史志探寻古城

(资料来源:电白区地方志办、电白区电城镇人民政府、《中国国家人文地理•茂名》、2000年版《电白县志》、清光绪《电白县志》)

启远网-启远网官网-手机配资软件-怎么配资炒股官网提示:文章来自网络,不代表本站观点。